Osteifel-Exkursion 2025

(Text: V. Duda & M. Koch; Bilder soweit nicht anders vermerkt: V. Duda)

Am 6. September 2025 trafen sich 13 Mitglieder des Freundeskreises auf dem Großsportfeld in Marburg, um unter der Leitung des ehemaligen und des aktuellen Museumsleiters, Peter Masberg und Sebastian Müller, zu einer zweitägigen Exkursion in die Eifel aufzubrechen. Nach 2000, 2005, 2010 und 2019 war dies bereits die fünfte Reise des FMMM in diese Region.

Kurz vor der Abfahrt gab es noch kleine Änderungen in der Besetzung: Eine Teilnehmerin musste krankheitsbedingt absagen, und ein Ehepaar entschied sich, in diesem Jahr doch nicht mitzureisen. Dank der guten Vorbereitung und Organisation tat das der Stimmung jedoch keinen Abbruch. Die Gruppe startete wie geplant – und auch wenn das Hotel keine eigene Verpflegung anbieten konnte, fanden sich in der Umgebung gute Alternativen zum Essen, die der Reise ihren ganz eigenen Charme verliehen und sich als ausgesprochen empfehlenswert erwiesen haben.

Unser Bus

Mit rund zehn Minuten Verzögerung startete der kleine Bus der Firma Udo Diehl um 7.40 Uhr und brachte die Gruppe in knapp zwei Stunden zum Hotel Burgklause in Nickenich. Dort wurde der Anhänger mit dem Gepäck abgestellt, um für die weiteren Fahrten flexibler zu sein. Inzwischen hatte sich die Sonne durch den Morgendunst gekämpft, und die Osteifel empfing uns mit bestem Exkursionswetter.

Von Nickenich aus führte die erste Etappe in die Region des ältesten Eruptionszentrums der Gegend – den Riedener Kessel. Der Weg führte zunächst nach Weibern, wo auf dem sogenannten Tuffsteinweg ein ehemaliger Steinbruch besichtigt wurde, in dem bereits die Römer den hell-beigen Tuffstein abgebaut hatten. Nach einem kurzen Aufstieg über einen schmalen Waldpfad erreichte die Gruppe eine Lichtung, auf der Peter Masberg anhand eindrucksvoller Bildtafeln in die Grundzüge der Vulkanologie und die Geschichte der Eifel einführte.

Handstück aus hell-beigem Tuff

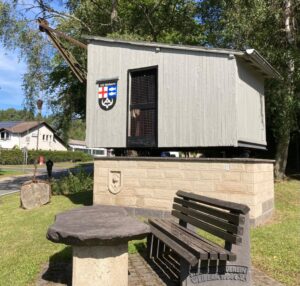

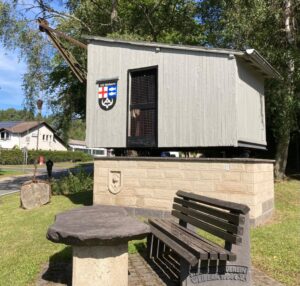

Der alte Steinbruchkran als montanhistorisches Dokument am Ortsrand in Szene gesetzt

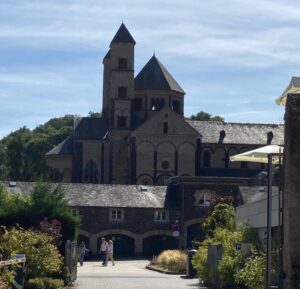

Zurück am Wanderparkplatz führte der Weg vorbei am alten Steinbruchkran durch die Ortschaft Weibern, in der noch viele profane und sakrale Gebäude aus dem örtlichen Tuffstein bestehen. Dieses charakteristische Baumaterial fand auch über die Region hinaus Verwendung – unter anderem beim Bau des Kölner Doms.

Häuser und Kirche in Weibern aus hell-beigem Tuff

In Weibern bot die Sandgrube Porz die nächste Gelegenheit, vulkanische Prozesse anschaulich zu erleben. An diesem Aufschluss ließ sich gut erkennen, wie vulkanisches Material im Laufe der Zeit durch Flüsse umgelagert und von stehenden Gewässern überprägt wurde. Ganz oben in den aufgeschlossenen Schichten bestaunten wir die Ablagerungen eines Lahars (Schlamm- und Schuttstrom vulkanischen Ursprungs). Weiter unten konnten wir in der Sandkaute noch ein weiteres Phänomen bestaunen: ein ca. 400.000 Jahre alter großer Eiskeil war in den Ablagerungen entstanden.

Die Sandkaul Grube Porz

Oben im Bild weißgrauer Bims, in der Mitte schmales weißes Band aus Stillwasser- bzw. See-Sediment, unten graubraune Kies-Sedimente

Ablagerungen…

…und Eiskeile vor Ort von den Fachmännern erklärt

Von Weibern aus ging es weiter zur Burg Olbrück, die wir gegen Mittag erreichten. Von dort bot sich ein weiter Blick über die Landschaft – und wer wusste, wohin er schauen musste, konnte in der Ferne sogar den Kölner Dom erkennen. Die Burg selbst wurde auf einem phonolithischen Lavadom erbaut und wer genauer hinsah, konnte einige größere kubische Noseane entdecken.

Der Bergfried als einziger instand gehaltener Teil der Burg Olbrück mit dem ehemaligen Zugang über eine Zugbrücke im zweiten Stockwerk rechts unten im Bild und dem 2001 frei rekonstruierten Fachwerkerker im dritten Geschoss, der ein wenig an die nachträglich angebrachten Sanitärvorbauten am 1. Bauabschnitt des UKGM erinnerte…

Weit reichte der Blick in die Ferne vom 460 m hohen Burgberg aus

Nein, es hat dort nicht gespukt, denn während Christopher Thomas die Burganlage erkundete, suchte der Fotograf unterm Schleier unvergessliche Motive für die im Hochzeitszimmer des Bergfrieds frisch getraute Braut

Da das Restaurant an der Burg geschlossen war, nutzte die Gruppe die Mittagspause, um sich mit der wohlweislich eingeplanten Rucksackverpflegung zu stärken. Gegen 14 Uhr ging es weiter in Richtung Rieden.

Der nächste Aufschluss führte zum Leuzitphonolith-Vulkandom der Riedener Hardt. Das dort anstehende Gestein zeigte eine grobkristalline Struktur – allerdings brauchte man schon eine Lupe, um die feine Schönheit der einzelnen Kristalle wirklich würdigen zu können. Bei genauerem Hinsehen konnten Sanidine, Kalifeldspäte, Leucite, Noseane und sogar Granate entdeckt werden.

Sebastian Müller begutachtet einen frisch abgeschlagenen Phonolith (Foto: M. Koch)

Von der Riedener Hardt aus steuerten wir den Schorenberg an, wo ein Aufschluss den Blick auf einen ungewöhnlichen, für diese Gegend jedoch typischen, grünlich gefärbten Tuff freigab. Die grüne Färbung des Tuffs am Schorenberg entsteht durch Eisenverbindungen: Unter reduzierenden Bedingungen, häufig begünstigt durch erhöhte Temperaturen, wird Eisen(III) zu Eisen(II) reduziert. Dieses Eisen(II) verleiht dem Tuff seine grüne Farbe.

Übersicht der grünen Tuffe vom Schorenberg

Die grünen Tuffe vom Schorenberg im Detail

Gegen 16 Uhr verließen wir den Riedener Kessel und fuhren weiter in Richtung Wehrer Kessel. Diese vulkanotektonische Depression konnten wir vom Aussichtspunkt am Dachsbusch in beeindruckender Panoramasicht bestaunen. Anschließend führte der Weg zu einer Sandgrube am Westhang des Dachsbusches. Die dort abgelagerte Hüttenbergtuffe (aus der ersten plinianischen Eruptionsphase des Wehrer-Komplexes stammend), enthalten bis zu fünf Zentimeter große Hornblenden – bei unserem Glück haben wir allerdings nur wenige gefunden. Der Ort ist mittlerweile unter Sammlern weit bekannt und entsprechend stark abgesucht. Wir konnten einige „archäologische“ Fundstücke finden: einige Sammler waren besser ausgerüstet als wir an den Aufschluss herangetreten und hatten mit Schaufeln nach den Hornblenden gesucht – und diese zurückgelassen.

In der Sandgrube wurde uns ebenfalls ein Einblick in den Untergrund der Region geboten: Bruchstücke wie devonische Grünschiefer, Sandsteine und oft wesentlich ältere Phyllite und Schiefer waren in die Ablagerungen eingebettet.

Der Wehrer Kessel vom Dachsbusch aus

Am Rand des Wehrer Kessels wird Kohlensäure haltiges Wasser industriell gewonnen und am Wochenende zur Druckentlastung abgelassen; am Horizont rechts im Bild die Burg Olbrück

Laminierung und Antidünen im Auswurfsmaterial

„Renaturierung“ der Sandgrube durch Mauersegler (Nest im mittleren Loch!) und Erdhummeln

Nach diesem erfüllenden Exkursionstag wurde vor Ort demokratisch beschlossen, zum Hotel zurückzukehren und sich etwas frisch zu machen. Da das Hotel lediglich die Übernachtung, nicht aber die Verpflegung anbieten konnte, verbrachten wir den Abend in geselliger Runde im Vulkan-Brauhaus in Mendig. Trotz des regen Betriebs hatte man uns dort einen großen Tisch im Innenraum reserviert, und wir wurden freundlich, aufmerksam und zügig mit reichlich Speis und Trank versorgt.

Am nächsten Morgen, Sonntag, den 7. September 2025, verließen wir das Hotel zeitig und nahmen das Frühstück in der Bäckerei Hoefer in Mendig ein. Als Ersatz für das abgesagte Hotelfrühstück erwies sich dies als ausgezeichnete Wahl: An einer für uns reservierten Tafel konnten wir uns nach Herzenslust an einem reichhaltigen Angebot frischer Speisen und Getränke bedienen – eine wirklich gelungene Alternative.

Gestärkt für den zweiten Exkursionstag machten wir uns auf den Weg – diesmal erneut auf den Spuren der Römer. Unser Ziel war ein alter Basaltsteinbruch im Lavastrom des Veitskopfs bei der Mauerlay.

Zunächst etwas Theorie im Angesicht des Veitskopfs

Wie haben die Römer nur die Blöcke formatiert bekommen? Peter Masberg machte es uns vor…

…und weihte uns auch noch in die Erzeugung von Mühlsteinen ein

Schnell ein Gruppenfoto durch unseren Busfahrer mit der Kamera von Udo Becker, auf das leider Christopher Thomas neben Peter Masberg nicht mehr drauf passte, weil der Fotograf in dem unwegsamen Gelände nicht weiter zurück gehen konnte.

Die zweite kleinere Wanderung des Tages führte uns am Lydiaturm vorbei über Waldwege rund um den Veitskopf, wo wir nach idiomorphen Pyroxenen Ausschau hielten – und tatsächlich auch fündig wurden.

Der Lydiaturm

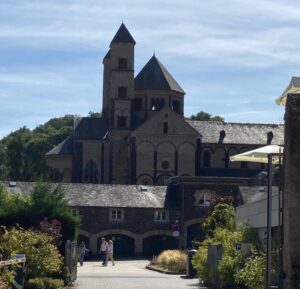

Nachdem dies einige Zeit in Anspruch genommen hatte, mussten wir den Lydiaturm und seine Aussicht auf den Laacher See links liegen lassen, denn uns erwartete die reservierte Mittagspause in der Gaststätte am Kloster Maria Laach.

Mittagspause am Kloster Maria Laach

Als Abschluss der zweitägigen Exkursion stand noch die versprochene Hauyn-Suche am Krufter Ofen aus. Mit vollem Bauch machten wir uns erwartungsvoll auf den Weg den Berg hinauf und durch den Wald, bis wir vor einer steilen Bimswand standen. Sie ähnelte in Struktur und Material der Wingertsbergwand, an der wir bereits in vergangenen Exkursionen erfolgreich Haüyn gefunden hatten, die jedoch mittlerweile für solche Aktivitäten leider nicht mehr zugänglich ist.

Die Bimswand am Krufter Ofen

Obwohl die Vegetation den Bimsschutt am Fuß der Wand bereits teilweise zurückerobert hatte, blieb das Material sehr instabil und bot nur wenig Halt. Trotz intensiver und ausdauernder Suche im Schutt und direkt an der Wand blieb das Finderglück bescheiden: Lediglich Peter Masberg konnte ein einziges kleines Hauynstück bergen.

Trotz der geringen Haüyn-Ausbeute machten wir uns nach wie vor gut gelaunt auf den Rückweg zum Bus, sammelten noch unseren Kofferanhänger in Nickenich ein und waren voller Zufriedenheit über die gelungene Exkursion wie vereinbart gegen 19 Uhr am Sonntagabend zurück in Marburg.

Rückweg vom Krufter Ofen